令和6年度のおたより

双葉こども園保育理念

令和5年度のおたより

今週末はいよいよ卒園式・リズム発表会ですね

おむつ外しとトイレットトレーニングについて4

おむつ外しとトイレットトレーニングについて3

おむつ外しとトイレットトレーニングについて2

おむつ外しとトイレットトレーニングについて1

令和4年度のおたより

畑で育む生きる力

子どものクセが気になる?

ヒトが人間になる

前略~小さいときの一人遊びから、まもなく、仲間がいないとさびしくて遊べなくなる時期がある。仲間との遊びのなかで、ことばも急速に発達し、考える力もつき、ともにたのしく遊ぶことのよろこびをとおして、ヒトの子が社会生活を営む人間へと変わっていく。

これは大人になるまでにどうしても経なければならない過程である。成長の過程でなにひとつ抜かせるものはない。はうから歩くことをおぼえ、ころぶからしっかり歩くことをおぼえ、歩くことをおぼえてから手で道具を使うことを覚えるのである。

~中略~

こうした長い遊びの積み重ねの上に、人間はすばらしい文化をつくってきた。わらべうたによる手つなぎやかけあい、じゃんけんをつかっての遊びは、ひねもす飽きないものであって、一昔前までは、夕方星が出てもなお、子どもたちの歌う声がどこからか聞こえてきたものであった。

子どもが足や手、頭、そして、からだ全体を使って戸外で仲間と遊ぶ楽しさを失ってから何年になるだろう。そのころから、子どものからだのおかしさが見えるようになり、無気力、太りすぎ、拒食、登校拒否、自殺、学力低下、非行、家庭内暴力、校内暴力などの問題がクローズアップされてきた。

~中略~

親子みそ作り講座開催しました。

双葉で大事にしている事「教育にはタイミングがあります」5

- 言葉・文字について5

令和3年度のおたより

双葉で大事にしている事「水砂泥遊び」

双葉で大事にしている事「リズム遊び②」

双葉で大事にしている事「リズム遊び」

クリスマスプレゼントには絵本を。

親子みそ作り講座開催!

令和2年度のおたより

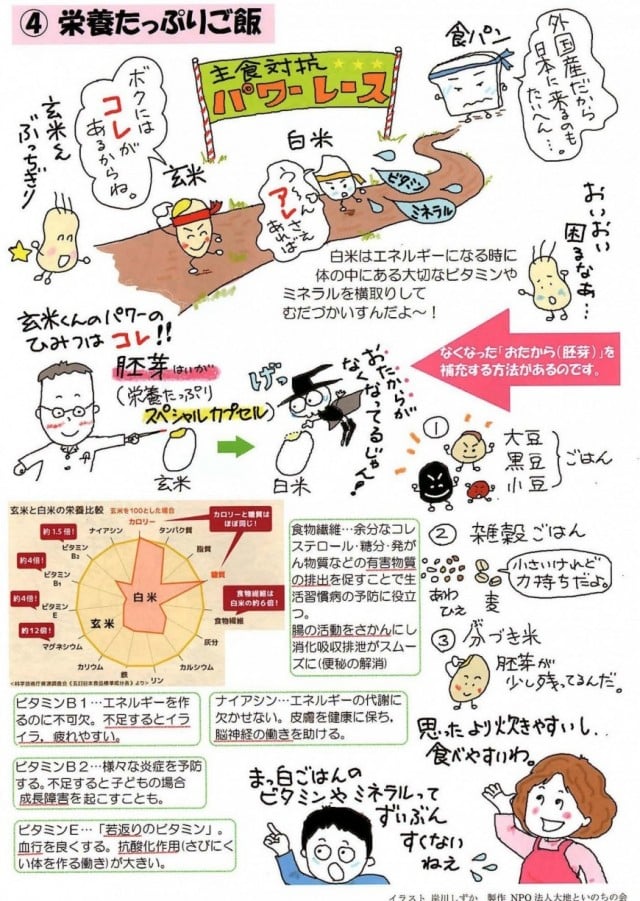

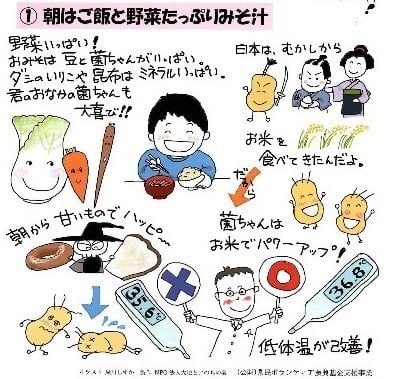

栄養たっぷりご飯

ご飯はパンや麺に比べて、血糖値が安定しやすい。ご飯は地元で生産できるので、ご飯を食べることが、子どもたちの将来の食料を保障することになります。ただ、白ご飯は、そのエネルギーを代謝するために、ビタミンミネラル等が必要になります。つまり白ご飯はビタミンミネラルがゼロではなく結果としてマイナスになります。その分おかずの栄養を頼りにするしかないのですが、そのおかずが外食や半調理済み食品では、調理の過程で栄養が流出してしまっていますから、深刻な栄養不足になります(新型栄養失調)~中略~分づきや麦入り、豆や雑穀入りなどの工夫が必要です。特に豆類はご飯で不足する必須アミノ酸を豊富に含みます。~後略~

間もなく卒園、進級を迎える子どもたち。元気に、たくましく明日を拓いていく子どもたちに大人の私たちが出来ることの1つ、栄養満点のご飯を食べさせること。玄米・分づき米・麦・雑穀・豆類を食卓に加えてみませんか。(白米に混ぜるだけで栄養価がグンと上がります)

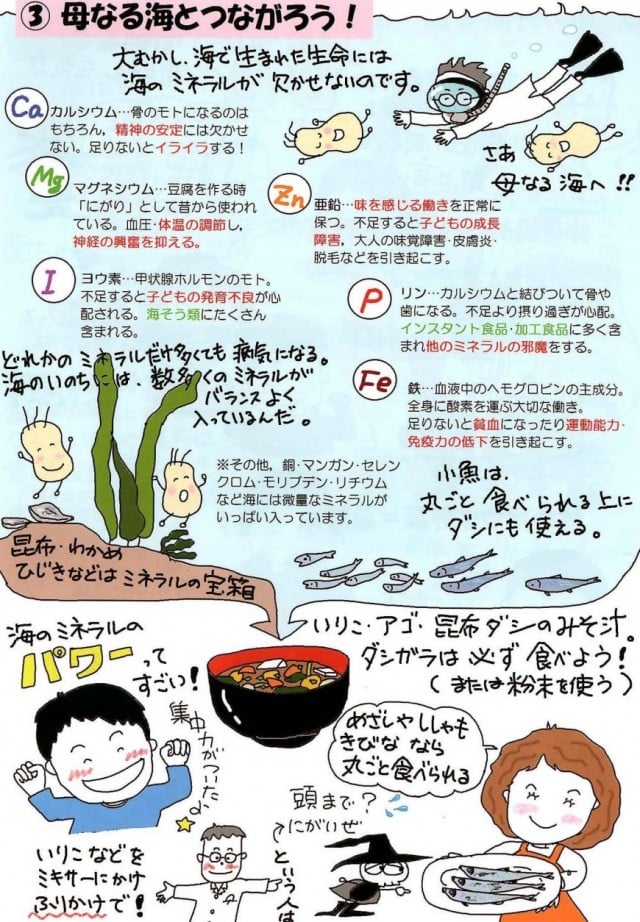

母なる海とつながろう!

前略~小魚を丸ごといただくと、カルシウムやマグネシウムだけでなく、多種類の神経伝達物資生成に必要な微量ミネラルがいただけます。現代人は小魚を頭ごと食べる習慣が急速になくなり、またダシにも使われなくなり、市販のダシには全く入っていません。全くと言っていいほど摂取していない子どもも多いのが現状です。~中略~煮干昆布主体の保存料理(佃煮など)を作っておく。焼きアゴは特にミネラル豊富。アゴ、いりこ、昆布それぞれミキサーで粉末にして混ぜ、ダシに使ったり何にでもふりかける。~中略~生鮮野菜をみそ汁に入れて食べるだけでカリウム欠乏は大幅に改善します。

丸ごといただくことで、その食物の生命力を全て余すことなく、栄養にすることができます。よく噛み、捨てるところを減らすこと、体にも環境にもいいことがたくさんですね。

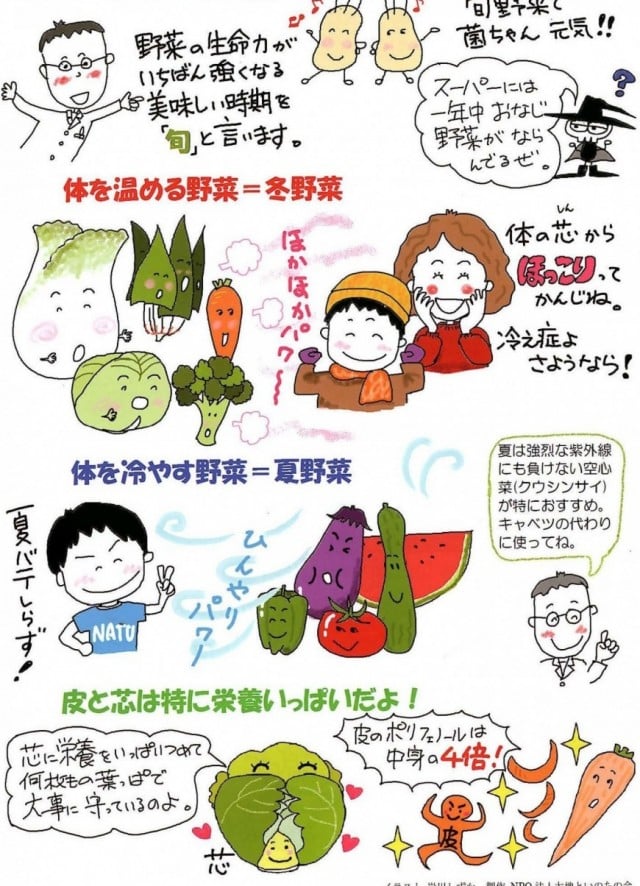

旬の野菜を食べよう!

生き物として人間にも旬があります。0歳児には0歳児の、5歳児には5歳児の旬があります。子ども時代の旬とは、子ども時代を子どもらしく生きることです。かけがえのない今を、子どもらしく過ごさせることが、就学後の学ぶ意欲や、知恵を育む土台になります。それは、いわゆるお勉強では身につきません。仲間と遊びと生活を通して身につきます。

朝はご飯と野菜たっぷりみそ汁!

「子どもの言葉づかいが気になる?」ことについて

令和元年度のおたより

子どもの最善の利益を目指して

ファミリー運動会に向かってます。

混ぜて丸めて出来上がり、親子みそ丸作り

生ごみリサイクルで元気土作り

散歩ルート安全確認MAP掲示しています。

平成30年度のおたより

リズム遊び

合同保育発表会応援ありがとうございました。

みそ丸おいしかった!

親子でつくってあそぼ!ご参加・感想ありがとうございます。

- まだ1歳で、どんな風につくるのかなと不安でしたがシールをぺたぺた貼ってくれたり、作ったおもちゃで遊ぶ姿を見て、参加してよかったと思いました。他の親子さん達ともいいコミュニケーションとなりました。また、その後の食事では、保育園の普段の様子も見れましたし、豚汁もおいしかったです。ありがとうございました!

- ~前略~帰ってから作ったものが壊れかかり、またそれを修理しようと工作を一緒に始めました(テープをガムテープで巻きなおしたり)その後も紙コップなど身近にあるもので自ら作り出し楽しんでいました。仕事から帰宅した父にも喜んで報告していました。豚汁も心からぽっかぽっかになり、とても美味しかったです。アレルギーじゃない子もみんな一緒に食べられるお食事をありがとうございました。日頃子どもの声に耳を傾けているようで聞き流すようにしている事も多かったと振り返りました。物作りを通して同じ時間をじっくりと共有する時間はとても良かったです。

- 毎年毎年、できる事が増えて成長を感じます。今年は作り方や材料も自分で先生に聞いたり絵を見たりして準備もずいぶんできました。作品も工夫や柄が増え、一緒に作る作業も楽しめました。ご準備ありがとうございました。

- 今までは、親が手伝う部分が多かったですが、年長ともなると自分でできる事がほとんどで、成長を肌で感じる事ができました。親の箸などエコ活動すごく良い事だと思います!!